TABLE OF CONTENT :-

1.1- मानव नेत्र

1.2- दृष्टि दोष तथा उसका संशोधन

1.3-प्रिज्म में से प्रकाश का अपवर्तन

1.4- कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण

1.5- वायुमंडलीय अपवर्तन

1.6- प्रकाश का प्रकीर्णन

INTRODUCTION

मानव नेत्र प्रकाश का उपयोग करता है तथा हमारे चारों ओर की वस्तुओं को देखने के लिए हमें समर्थ बनाता है।

नेत्र की संरचना में एक लेंस होता है।

|| 1.1 || TOPIC NO.1- मानव नेत्र ||

मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है।

आंखों को बंद करके हम वस्तुओं को उनके गंध,स्वाद उनके द्वारा उत्पन्न ध्वनि या स्पर्श करके कुछ सीमा तक पहचान सकते हैं।आंखों को बंद करके रंगों को पहचान पाना संभव है।

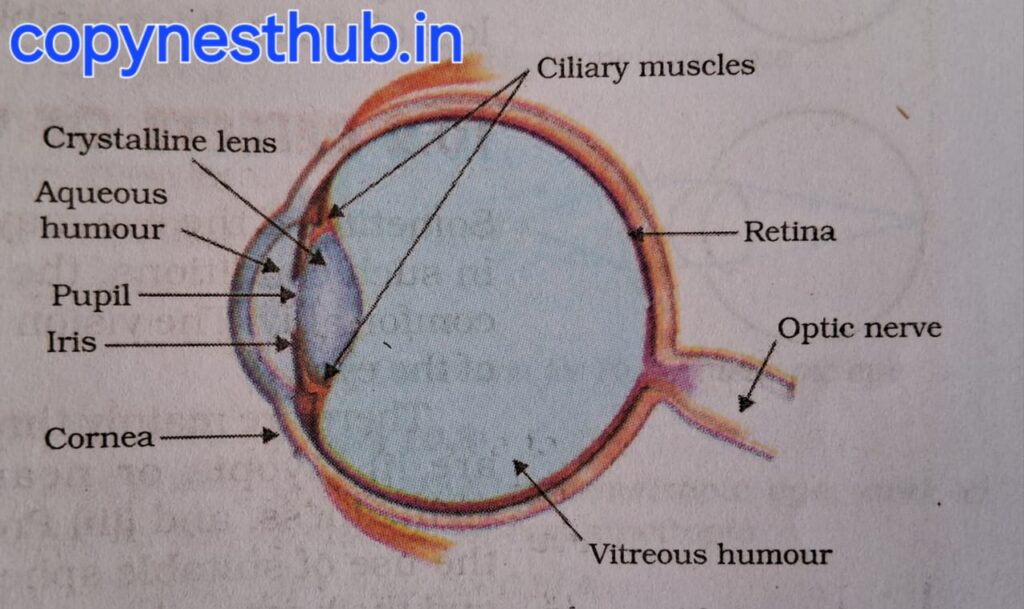

मानव नेत्र एक कमरे की भांति है, इसका लेंस एक प्रकाश सुग्राही पर्दे,जिसे रेटिना या दृश्यपटल कहते हैं, पर प्रतिबिंब बनता है।

प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है,इस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं।

यह झिल्ली नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी उभार बनाती है। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है तथा इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है।

नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है।

कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है,जिसे परितारिका कहते हैं।परितारिका गहरा पेशीय डायाफ्राम होता है, जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है।

पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है।

नेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है।

रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है,जिसमें वृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं।यह सिग्नल दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है तथा अंततः इस सूचना को संसाधित करता है जिससे कि हम किसी वस्तु को जैसा है,वैसा ही देख लेते हैं।

नेत्रोद:- आंख के अंदर मौजूद एक तरल पदार्थ को नेत्रोद कहते हैं।यह कॉर्निया और लेंस के बीच के स्थान में होता है।नेत्रोद को जलीय ह्यूमर (Aqueous Humour) भी कहा जाता है।यह आंख के अंदर एक विशेष दबाव बनाए रखता है।यह आंख की गोलाकार आकृति को बनाए रखने में मदद करता है।यह लेंस, कॉर्निया जैसे आंख के आंतरिक अंगों को पोषण पहुंचाता है।यह इन अंगों से मल पदार्थ को निकालने में भी मदद करता है।

दृक् तंत्रिका:- आंखों से जुड़ी तंत्रिका को दृष्टि तंत्रिका या ऑप्टिक तंत्रिका कहते हैं।यह तंत्रिका, आंखों से आने वाले दृश्य संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है।यह एक केबल की तरह काम करती है जो आंखों से आने वाले दृश्य संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है।

पक्ष्माभी पेशियां:- आंख की सिलिअरी मांसपेशियों को पक्ष्माभी पेशियां कहा जाता है।ये आंख की एक आंतरिक मांसपेशी है। ये पेशियां लेंस की फ़ोकस दूरी को बदलती हैं,जिससे रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है।ये पेशियां आंख की समंजन क्षमता को नियंत्रित करती हैं।ये पेशियां अलग-अलग दूरी पर वस्तुओं को देखने के लिए समायोजन करती हैं।

काचाभ द्रव:-काचाभ द्रव, आंखों के अंदर भरा एक जैली जैसा द्रव होता है।यह नेत्रगोलक के अंदर भर होता है और आंखों के आकार को बनाए रखने में मदद करता है।काचाभ द्रव, रेटिना तक पहुंचने वाले प्रकाश को भी गुज़रने देता है।यह एक पारदर्शी जेल होता है।यह 99% पानी से मिलकर बना होता है।

यह लेंस और रेटिना के बीच के अंतरिक्ष को भरता है।यह आंखों को फुलाए रखने में मदद करता है।यह नेत्र को उसके आकार को बरकरार रखने में मदद करता है।

दृष्टि तंत्र में किसी भी भाग के क्षतिग्रस्त होने से दृष्टि प्रकार्याे में सार्थक क्षति हो सकती है।

समंजन क्षमता:– अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन क्षमता कहलाती है।

अभिनेत्र लेंस रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है।इसकी वक्रता में कुछ सीमाओं तक पक्ष्माभी पेशियों द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है।लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है।

जब पेशियां शिथिल होती हैं तो अभिनेत्र लेंस पतला हो जाता है।इस प्रकार इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस स्थिति में हम दूर रखी वस्तु को स्पष्ट देखा पानी में समर्थ होते हैं।

जब आंख के निकट की वस्तुओं को देखते हैं, तब पक्ष्माभी पेशियां सिकुड़ जाती हैं।इससे अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। अभिनेत्र लेंस अब मोटा हो जाता है,परिणामस्वरुप अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। इससे हम निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं।

अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं होती।किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए हमें नेत्रों से कम से कम 25 सेमी दूर रहना होगा।

निकट बिंदु:- वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है,उसे सुस्पष्ट दर्शन की अल्पम दूरी कहते हैं। इसे नेत्र का निकट बिंदु भी कहते हैं।सामान्य नेत्र के लिए यह लगभग 25 सेमी होती है।

दूर बिंदु:-वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है।सामान्य नेत्र के लिए यह अनंत दूरी पर होता है।

कभी-कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है,इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं।इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से आपको देखने में समस्या पैदा हो जाती हैं। मोतियाबिंद की शैल्य चिकित्सा के पश्चात दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है।

दृष्टि के लिए हमारे दो नेत्र क्यों हैं? केवल एक ही क्यों नहीं? -एक नेत्र की बजाय दो नेत्र होने के अनेक लाभ हैं। इससे हमारे दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग 150 डिग्री होता है, जबकि दो नेत्रों द्वारा यह लगभग 180 डिग्री हो जाता है।

प्रत्येक नेत्र किसी वस्तु का थोड़ा सा भिन्न प्रतिबिंब देखता है।हमारा मस्तिष्क दोनों प्रतिबिंबों का समायोजन करके एक प्रतिबिंब बना देता है।

|| 1.2 || TOPIC NO.2- दृष्टि दोष तथा उसका संशोधन ||

कभी-कभी नेत्र धीरे-धीरे अपनी समंजन क्षमता को खो सकते हैं। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति वस्तुओं को आराम से स्पष्ट नहीं देख पाते।

प्रमुख रूप से दृष्टि के तीन सामान्य अपवर्तन दोष होते हैं:-

1-निकट दृष्टि दोष(Myopia)

2-दीर्घ दृष्टि दोष(Hypermetropia)

3-जरा दूरदृष्टिता(Presbyopia)

इन देशों को उपयुक्त गोलीय लेंस की उपयोग से संशोधित किया जा सकता है।

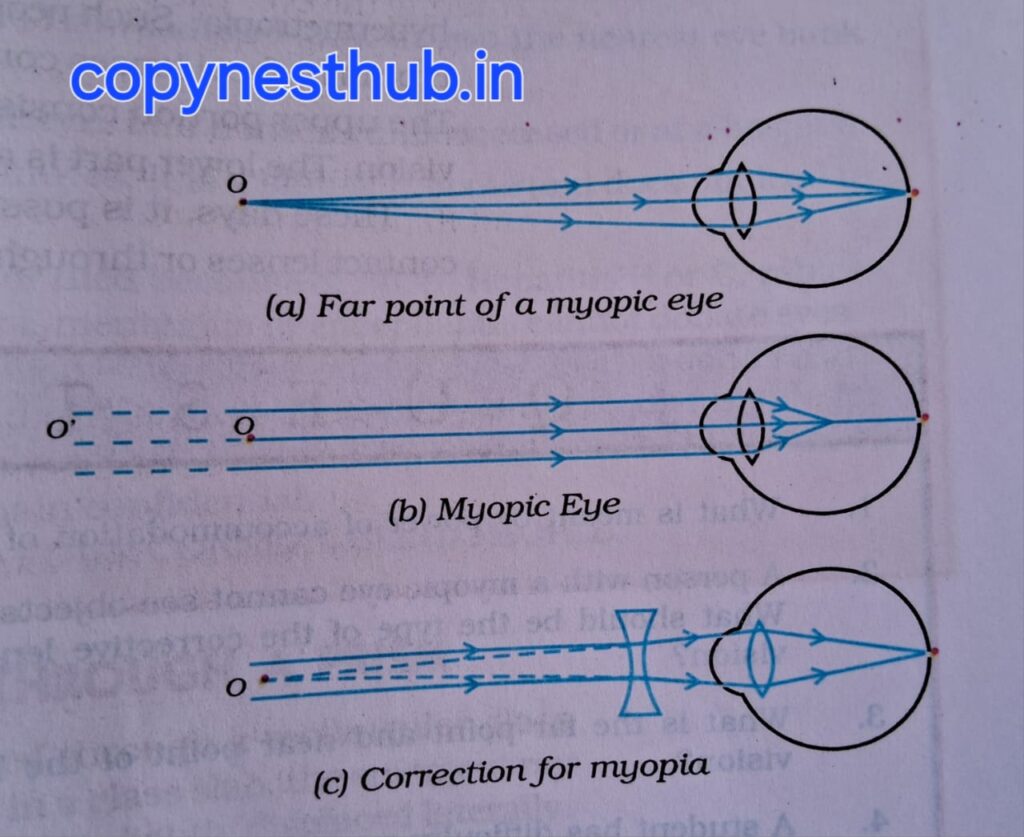

A-निकट दृष्टि दोष- इसका दूसरा नाम निकटदृष्टिता(Near Sightedness)भी कहते हैं। इसमें कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तु को वह सुस्पष्ट नहीं देख पाता।

ऐसे व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। ऐसा व्यक्ति कुछ मीटर दूर रखी वस्तुओं को ही सुस्पष्ट देख पाता है।

निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल रेटिना पर न बनकर दृष्टिपटल के सामने बनता है।

इस दोष के उत्पन्न होने के कारण है:-

1-अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना।

2-नेत्र गोलक का लंबा हो जाना।

इस दोष को अवतल लेंस (अपसारी लेंस) के प्रयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

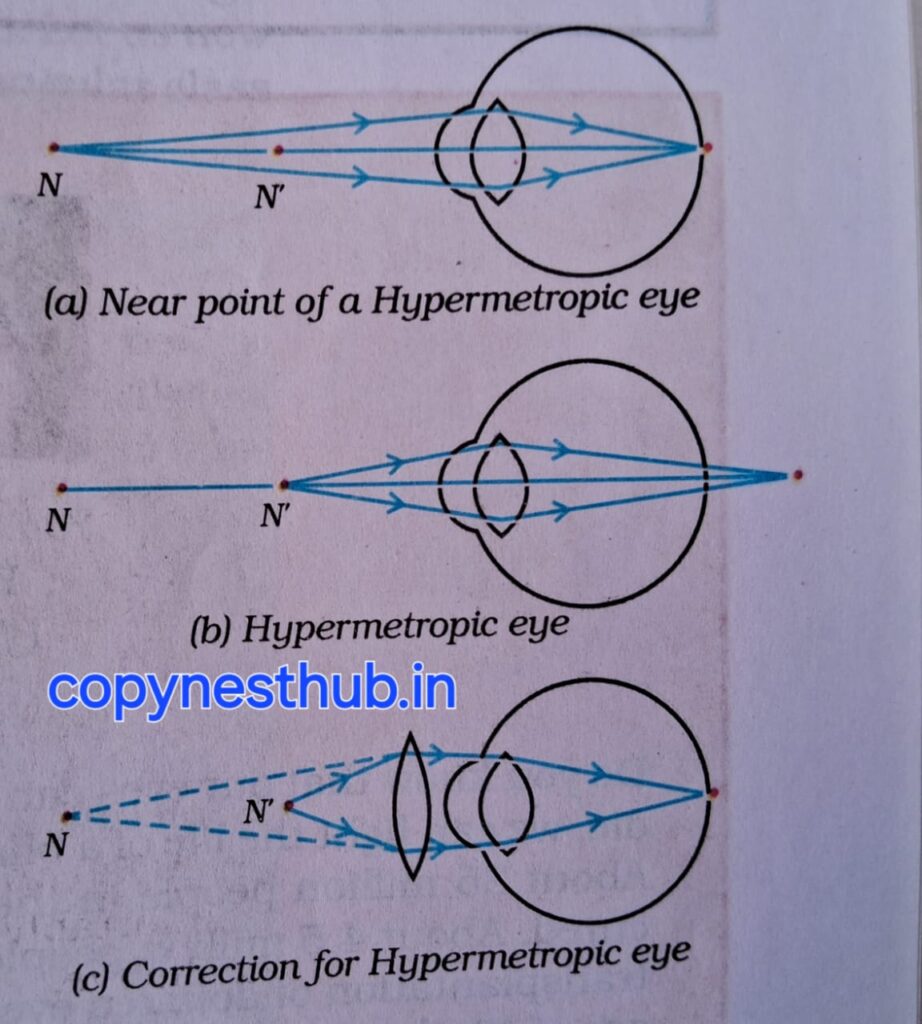

B-दीर्घ दृष्टि दोष-इसका दूसरा नाम दूरदृष्टिता(Far Sightedness)भी कहते हैं। इसमें कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है।

ऐसे व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु से दूर हो जाता है।ऐसे व्यक्ति को आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफी अधिक दूरी पर रखना पड़ता है।

दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र में किसी पास रखी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल रेटिना पर न बनकर दृष्टिपटल के पीछे बनता है।

इस दोष के उत्पन्न होने के कारण है:-

1-अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना।

2-नेत्र गोलक का छोटा हो जाना।

इस दोष को उपयुक्त क्षमता के अभिसारी लेंस(उत्तल लेंस) का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है।

C-जरा दूरदृष्टिता- कुछ व्यक्ति को वृद्धावस्था के दौरान निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों एक साथ हो जाते हैंl इसे जरा दूरदृष्टिता कहते हैं l

ऐसे व्यक्ति को द्विफोकसी लेंस की आवश्यकता होती है। इसमें ऊपरी भाग अवतल लेंस होता है। यह दूर की वस्तु को सुस्पष्ट देखने में सहायता करता है। निचला भाग उत्तल लेंस होता है।यह पास की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायक होता है।

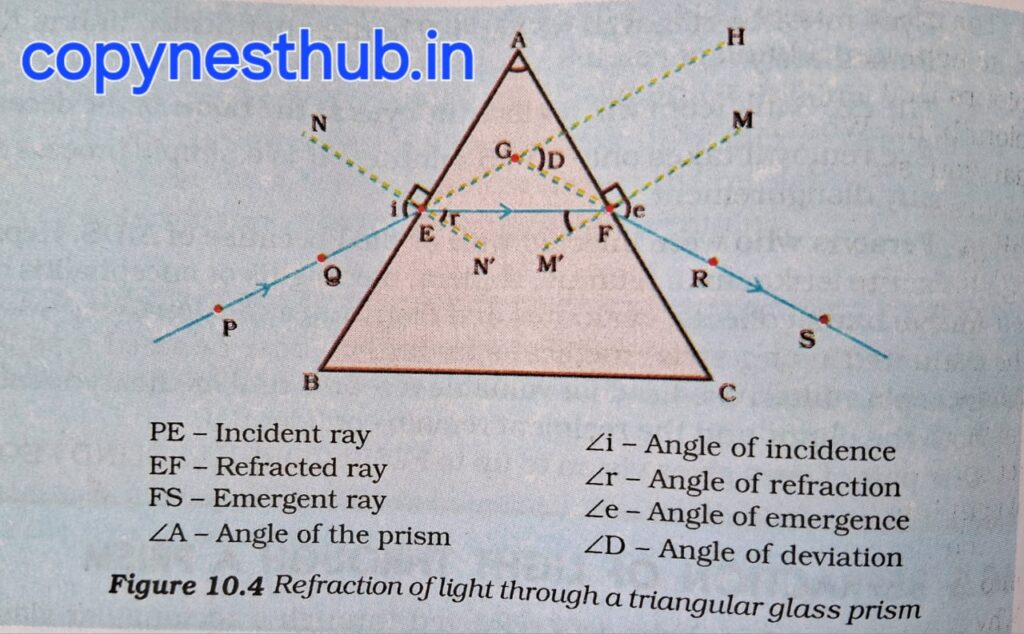

|| 1.3 || TOPIC NO.3- प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन ||

प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है, जो तीन आयताकार और दो त्रिभुजाकार परतों से घिरा होता है।

आयताकार सतह प्रकाश को अपवर्तित करती है।

दो भुजा के बीच एक कोण बनता है, जिसे प्रिज्म कोण कहते हैं। एक आदर्श प्रिज्म को 60 डिग्री होता है।[90 डिग्री से कम)

कांच की त्रिभुज प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश किस प्रकार से अपवर्तित होता है- यहां PE आपतित किरण है,EF अपवर्तित किरण है तथा FS निर्गत किरण है। पहले पृष्ठ AB पर प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है। अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। दूसरे पृष्ठ AC पर प्रकाश की किरण कांच से वायु में प्रवेश कर रही है, अत: यह अभिलंब से दूर जाती है।

विचलन कोण-प्रिज्म की विशेष आकृति के कारण निर्गत किरण,आपतित किरण की दिशा से एक कोण बनाती है,इस को विचलन कोण कहते हैं।

प्रिज्म का अपवर्तनांक=प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र यह है: μ = sin(A + δm)/2 / sin(A/2), जहाँ μ प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है, A प्रिज्म का कोण है, और δm न्यूनतम विचलन कोण है।

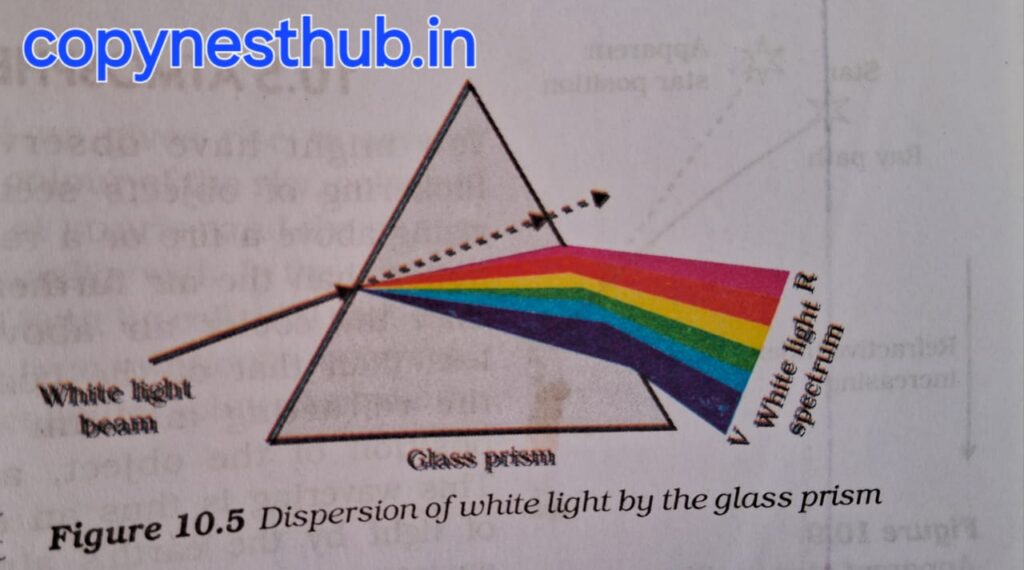

|| 1.4 || TOPIC NO.4-कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण ||

प्रिज्म आपतित श्वेत प्रकाश(सूर्य का प्रकाश)को विभिन्न रंगों की पट्टी में विभक्त कर देते हैं।

1-बैगनी(Violet)

2-जामुनी(Indigo)

3-नीला

4-हरा

5-पीला

6-नारंगी

7-लाल

VIBGYOR के द्वारा इस क्रम को याद रखा जा सकता है।

स्पेक्ट्रम- प्रकाश की अवयवी वर्णों के बैंड को स्पेक्ट्रम कहा जाता है।

विक्षेपण-प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को विक्षेपण कहा जाता है।

श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा इसके साथ अवयवी वर्णों में विक्षेपित हो जाता है।

किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण की सापेक्ष अलग-अलग कोणों पर झुकते हैं।

लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है जबकि बैगनी प्रकाश सबसे अधिक झुकता है।

न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था।एक दूसरा सामान प्रिज्म उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्णों को और अधिक विभक्त करने का प्रयत्न किया किंतु उन्हें और अधिक वर्णन नहीं मिल पाए।

सूर्य का प्रकाश सात वर्णों से मिलकर बना हुआ है।

इंद्रधनुष- वर्षा के पश्चात आकाश में जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है।इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जल की छोटे-छोटे बूंद प्रिज्म की भांति कार्य करते हैं।

|| 1.5 || TOPIC NO.5- वायुमंडलीय अपवर्तन ||

गरम वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में हल्की कम सघन होती है तथा इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है।

अपवर्तन माध्यम (वायु) की भौतिक अवस्थाएं स्थिर नहीं होती हैं,इसलिए गरम वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित होती रहती है। इस प्रकार यह अस्थिरता हमारे स्थानीय पर्यावरण में लघु स्तर पर वायुमंडलीय अपवर्तन (पृथ्वी के वायुमंडल के कारण प्रकाश का अपवर्तन) का ही प्रभाव है।तारों का टिमटिमाना बृहद स्तर की ऐसी ही परिघटना है।

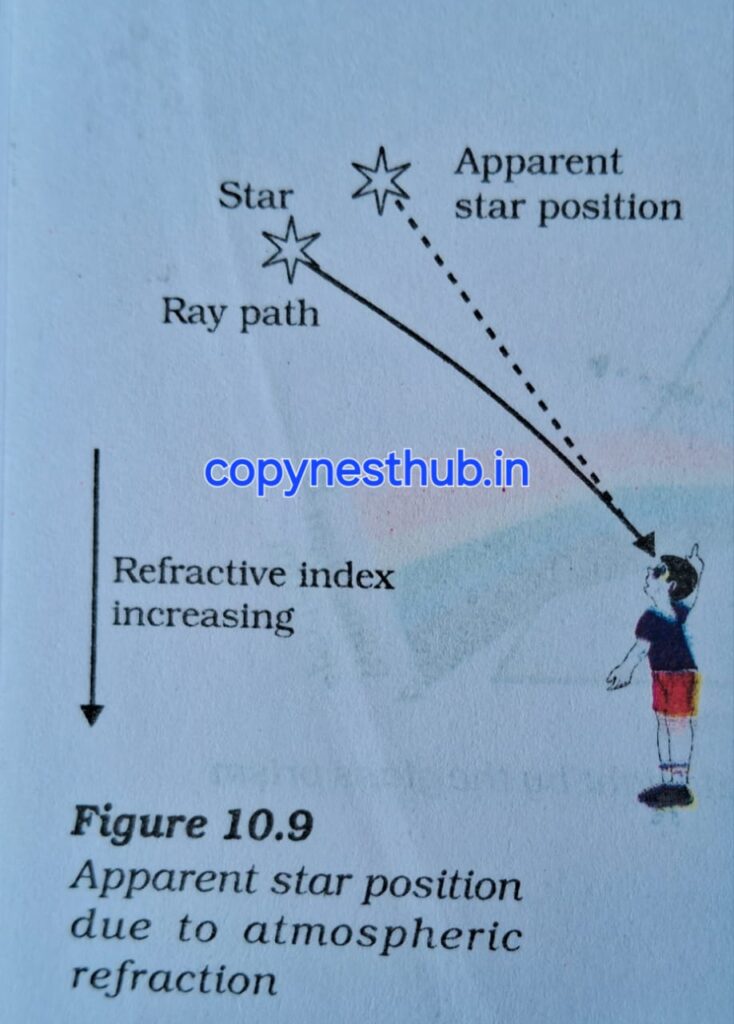

तारों का टिमटिमाना:- तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं।

पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित होता रहता है।

वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है, अतः तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती है।

तारे की यह आभासी स्थिति भी स्थाई न होकर धीरे-धीरे थोड़ी बदलती भी रहती है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं स्थाई नहीं है।अतः तारों से आने वाली प्रकाश किरणें का पथ थोड़ा-थोड़ा परिवर्तित होता रहता है, इसलिए तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है तथा आंखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है।

ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं?

ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास है।इससे हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होगा,इसी कारण टिमटिमाने का प्रभाव खत्म हो जाएगा।

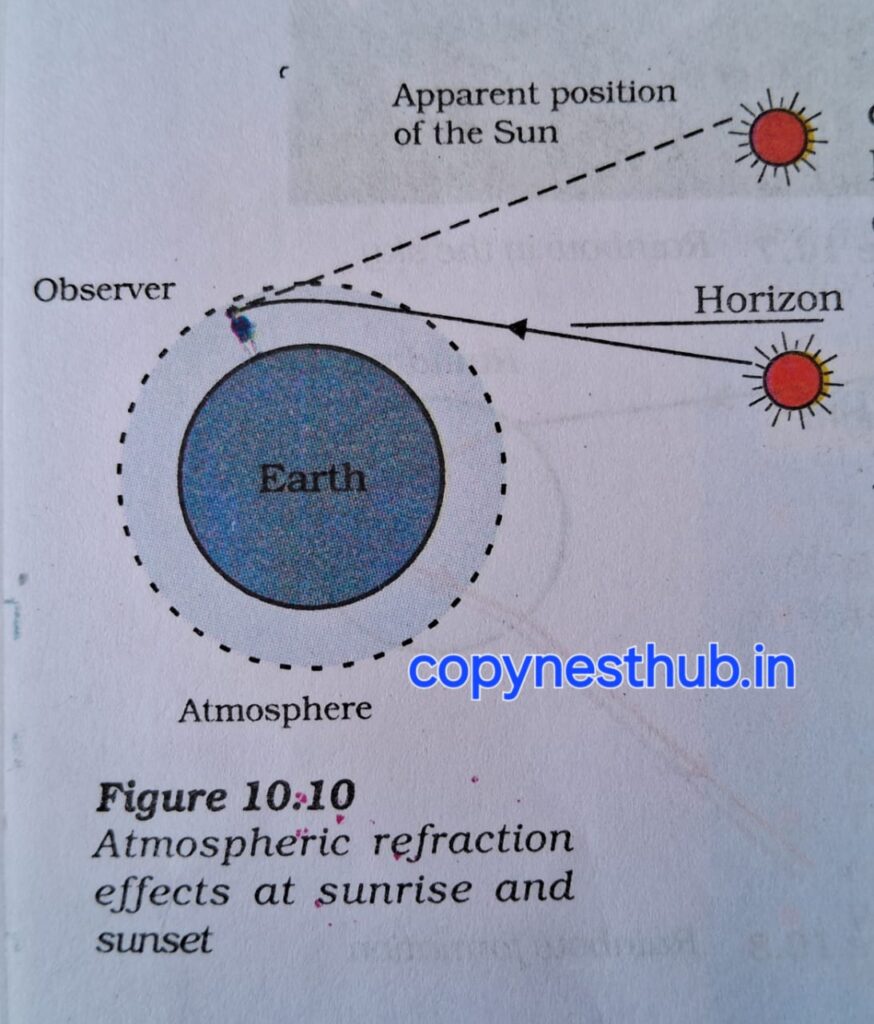

अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त क्या है?

वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्यास्त से लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता रहता है।

वास्तविक सूर्योदय से हमारा अर्थ है सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करना।

|| 1.6 || TOPIC NO.6- प्रकाश का प्रकीर्णन ||

टिंडल प्रभाव क्या है?

पृथ्वी का यह वायुमंडल सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। इन कणों में धुआं,जल की बूंद धूल के कण तथा वायु के कण सम्मिलित होते हैं।जब कोई प्रकाश किरण ऐसे महीन कण से टकराता है, तो उस किरण का मार्ग दिखाई देने लगता है।घने जंगल में सूर्य के प्रकाश गुजरता है तो उसमें टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है।

स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है?

लाल रंग के प्रकाश का तरंगधैर्य नीला प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुनी है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है,तब वायु के छोटे कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग( छोटी तरंगधैर्य) को अधिक प्रबलता से उसका प्रकीर्णन करते हैं। प्रकीर्णन हुआ नीला प्रकाश हमारी नेत्रों में प्रवेश करता है और हमें आकाश नीला दिखाई देता है।यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो कोई प्रकीर्णन न हो पाता,तब आकाश काला प्रतीत होता। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है क्योंकि इतनी ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं होता।

सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग?

क्षितिज-क्षितिज वह रेखा या वृत्त है जो धरती और आकाश के बीच की सीमा को स्पष्ट करता है। यह एक ऐसा बिंदु है जहाँ हमें धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं।

रक्ताभ” शब्द का अर्थ है “लाल आभा वाला” या “लाल रंग का” यह शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसमें “रक्त” का अर्थ लाल रंग और “आभ” का अर्थ आभा या चमक होता है।क्षितिज के समीप स्थित सूर्य से आने वाले प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की मोटी परतों से गुजरता है। जब सूर्य सर के ठीक ऊपर हो तो सूर्य से आने वाले प्रकाश अपेक्षाकृत कम दूरी चलेगा।दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि नीला तथा बैंगनी वर्ण का बहुत थोड़ा भाग ही प्रकीर्ण हो पता है । क्षितिज के समीप नीला तथा कम तरंग धैर्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणो द्वारा प्रकीर्ण हो जाता है,इसलिए हमारे नेत्र तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंग धैर्य का होता हैl इससे सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है।

प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण:-आकाश का रंग नीला तथा सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है।

वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण:-तारों को टिमटिमाना तथा अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त होता है।