CHAPTER-13 || हमारा पर्यावरण || OUR ENVIRONMENT ||

TABLE OF CONTENT :-

1•1- क्या होता है जब हम अपने अपशिष्ट पर्यावरण में डालते हैं?

1•2- पारितंत्र इसकी संघटक क्या है?

1•3- हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं?

|| INTRODUCTION ||

पर्यावरण:- किसी जीव के चारों ओर के भौतिक, रासायनिक और जैविक तत्वों का एक समूह है,जो उसे प्रभावित करता है।

पर्यावरण के घटक:

(1)-भौतिक घटक:– हवा, पानी, मिट्टी, तापमान, सूर्य का प्रकाश।

(2)-रासायनिक घटक:- कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आदि।

(3)-जैविक घटक:- पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव, आदि।

हमारे द्वारा खाए गए भोजन का पाचन विभिन्न एंजाइमों द्वारा किया जाता है। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं। किसी विशेष प्रकार के पदार्थ के पाचन के लिए विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है।

|| 1•1 || क्या होता है जब हम अपने अपशिष्ट पर्यावरण में डालते हैं? ||

एंजाइम:-एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है जो शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करता है।एंजाइमों को “जैविक उत्प्रेरक” भी कहा जाता है।

भोजन करने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन कोयला खाने से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती।इसी कारण बहुत से मानव निर्मित पदार्थ जैसे- प्लास्टिक का अपघटन जीवाणु द्वारा नहीं हो सकता। इन पदार्थों पर भौतिक प्रकरण जैसे कि उसमें ताप और दाब का प्रभाव पड़ता है परंतु यह सामान्य अवस्था में लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं।

जैव निम्नीकरण पदार्थ:- वह पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा घटित हो जाते हैं। जैसे फल के छिलके,पत्ते इत्यादि।

अजैव निम्नीकरण पदार्थ:- वह पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा घटित नहीं होते हैं। जैसे प्लास्टिक इत्यादि।

|| 1•2 || पारितंत्र इसकी संघटक क्या है?

परितंत्र:- किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से परितंत्र बनाते हैं। अतः एक पारितंत्र में सभी जीवो के जैव घटक तथा अजैविक घटक होते हैं

परितंत्र=जैव घटक+अजैव घटक

पारितंत्र के प्रकार:-

(1)-कृत्रिम या मानव निर्मित परितंत्र- इसके अंतर्गत बगीचा तथा खेत इत्यादि आता है।

(2)-प्राकृतिक परितंत्र- इसके अंतर्गत वन,तालाब तथा झील इत्यादि आता है।

भौतिक कारक के अंतर्गत ताप,वर्षा, वायु, मृदा एवं खनिज इत्यादि अजैव घटक आते हैं।

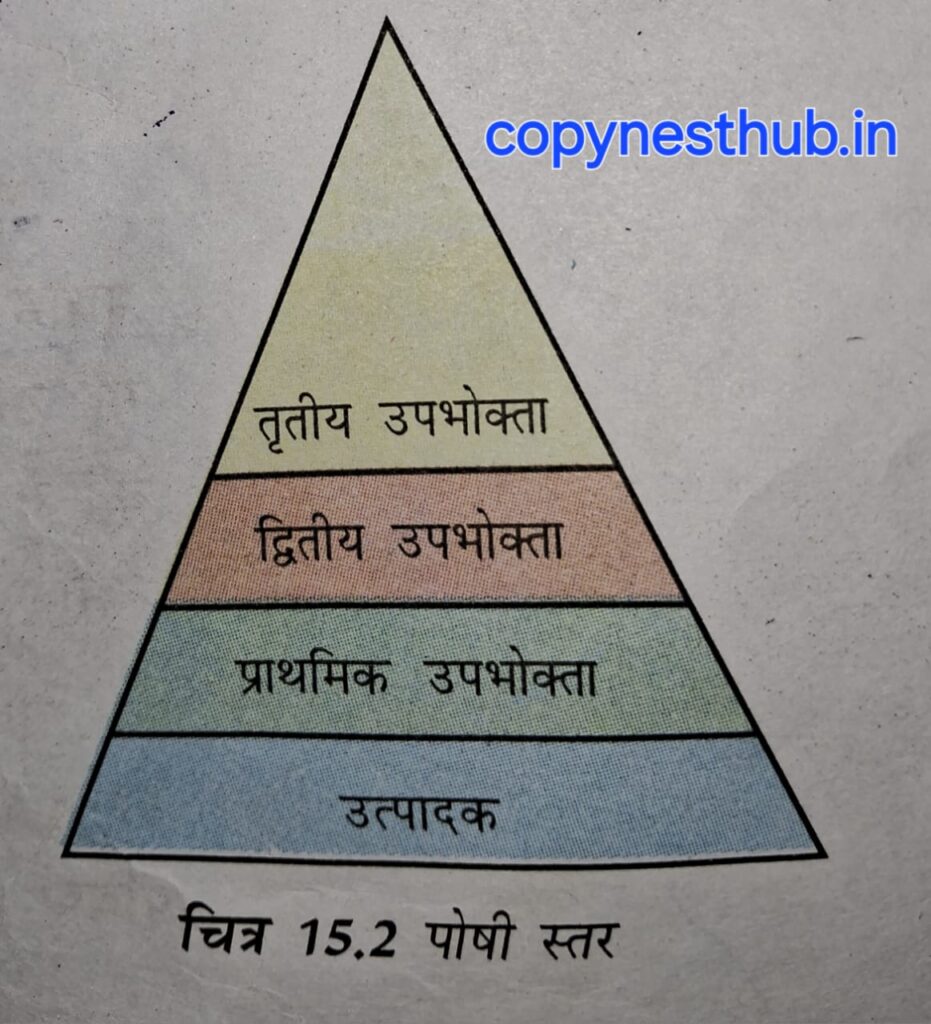

जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक में विभाजित किया गया है।

उत्पादक:- सभी हरे पौधे नील हरित शैवाल जिन में प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उत्पादक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। स्वपोषी प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं।

उपभोक्ता:- सभी जीव प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। यह जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं,वह उपभोक्ता वर्ग के अंतर्गत आते हैl उपभोक्ता को शाकाहारी,मांसाहारी तथा सर्वाहारी एवं परजीवी में बांटा गया है।

अपघटक/अपमार्जक:- जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्मजीव मृत अवशेष का अपमार्जन करते हैं। यह सूक्ष्मजीव अपमार्जक हैं क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं,जो मिट्टी में चले जाते हैं तथा पौधे द्वारा पुन: उपयोग में लाए जाते हैं।

कार्बनिक पदार्थ:- वह पदार्थ जिसमें कार्बन का अंश होता है,वह कार्बनिक पदार्थ कहलाता है।

अकार्बनिक पदार्थ:- वह पदार्थ जिसमें कार्बन का अंश नहीं होता है,वह कार्बनिक पदार्थ कहलाता है।

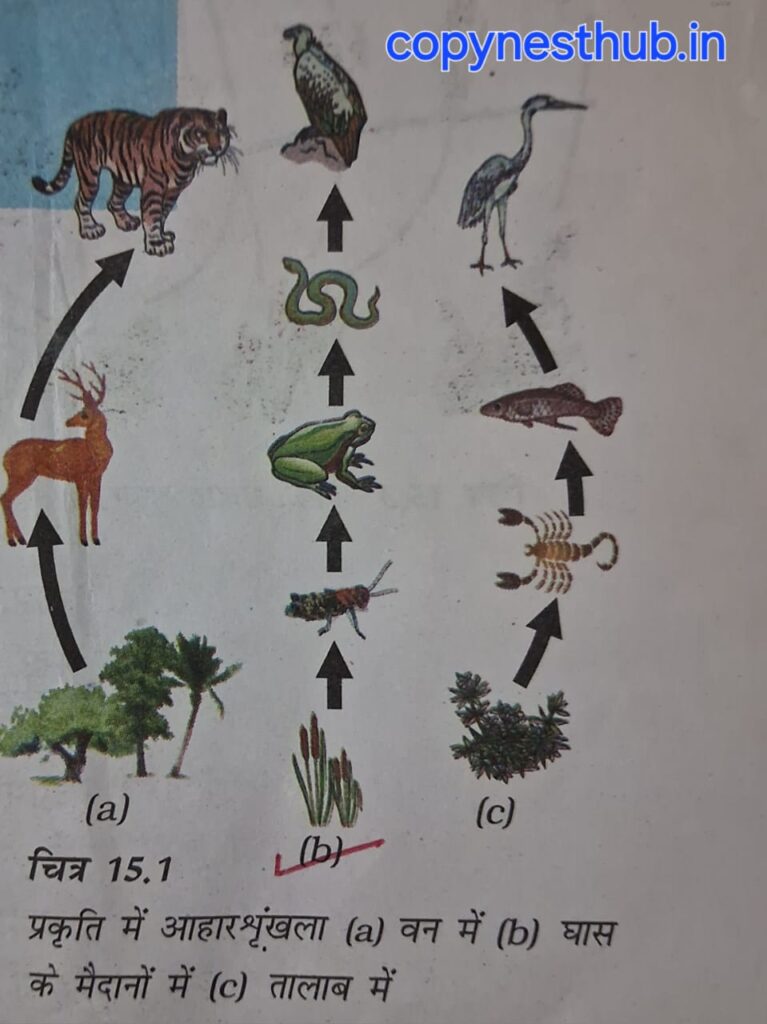

(2.2.1)- आहार श्रृंखला (Food Chain):- एक पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों के बीच भोजन और ऊर्जा के स्थानांतरण का क्रम है। यह दर्शाता है कि एक जीव दूसरे जीव को खाकर ऊर्जा प्राप्त करता है।

उत्पादक- प्रथम पोषी स्तर।

शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता- द्वितीय पोषी स्तर।

द्वितीयक उपभोक्ता- तृतीय पोषी स्तर।

तृतीय उपभोक्ता- चतुर्थ पोषी स्तर।

आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण एक पोषी स्तर बनाते हैं।

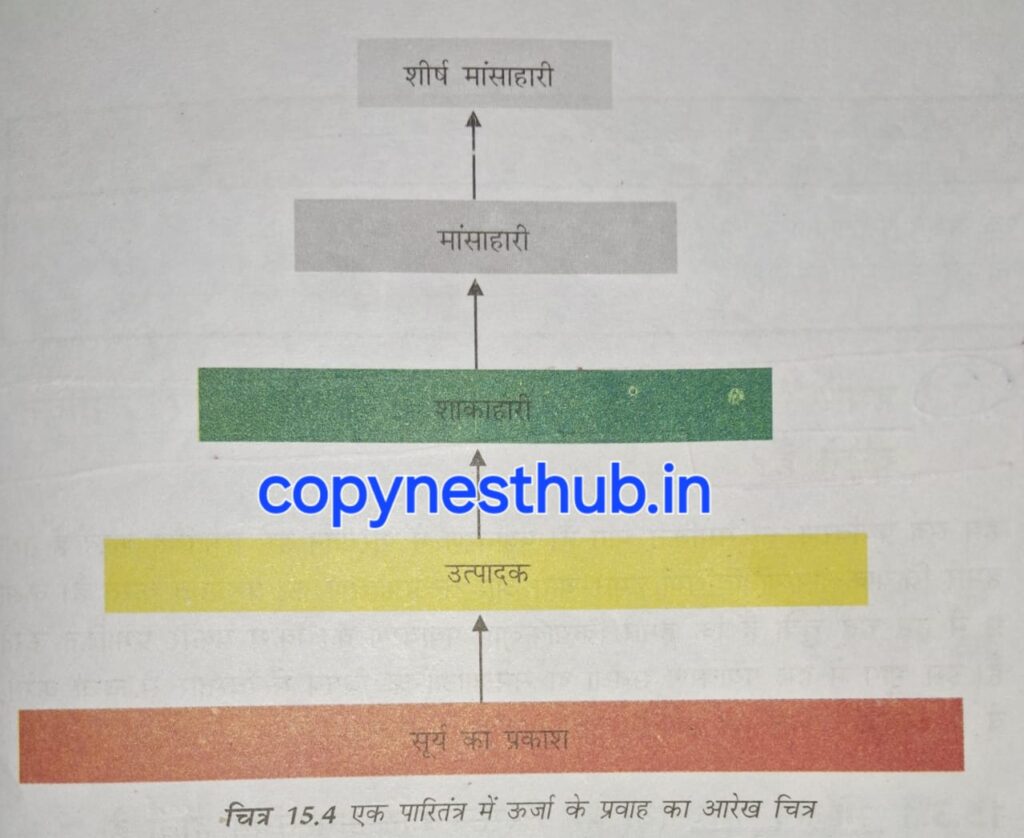

10 प्रतिशत का नियम:- जिसे लिंडमैन का 10% नियम भी कहा जाता है,बताता है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का केवल 10% ही एक पोषी स्तर से अगले उच्च पोषी स्तर तक स्थानांतरित होता है।

NOTE:- सामान्यत: निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है। अतः उत्पादक स्तर पर यह संख्या सर्वाधिक होती है।

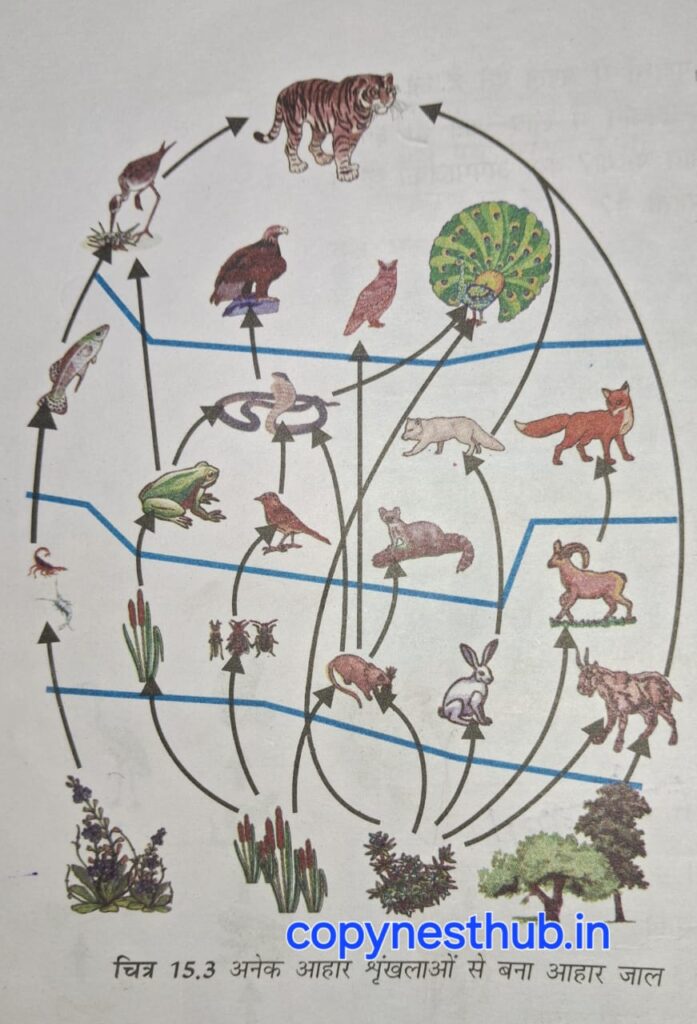

(2.2.1)- खाद्य जाल(Food web):- एक खाद्य जाल कई खाद्य श्रृंखलाओं को जोड़ता है,जिससे ऊर्जा के प्रवाह के कई रास्ते बनते हैं।

NOTE:- ऊर्जा- कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है।

ऊर्जा का का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है।

ऊर्जा को न ही बनाया जा सकता न ही नष्ट किया जा सकता है।इसे एक रूप से दूसरे रूप में केवल परिवर्तित किया जा सकता है।

ऊर्जा का प्रवाह अथवा एक ही दिशा में होता है।

सूर्य के प्रकाश 》 उत्पादक 》 शाकाहारी 》 मांसाहारी 》शीर्ष मांसाहारी

|| 1•3 || हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं?

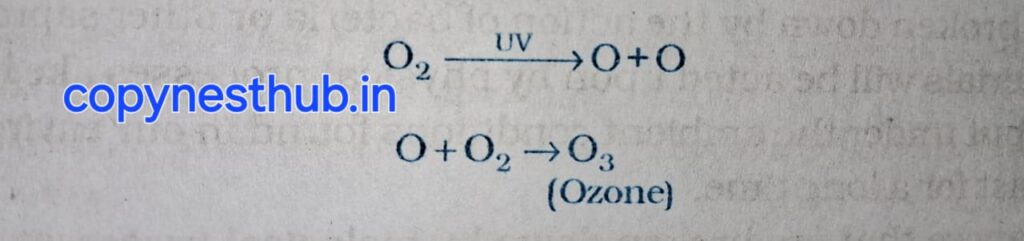

ओजोन परत:- ओजोन अणु ऑक्सीजन के तीन परमाणाओं से बनते हैं।

ओजोन गैस समतापमंडल( वायुमंडल की दूसरी परत) में पाई जाती है।

(2.3.1)- ओजोन परत तथा यह किस प्रकार से अपक्षयित होती है?- वायुमंडल की उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी विकिरण(UV) के प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं से ओजोन बनती है। उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणुओं को विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनाते हैं। ऑक्सीजन के ये स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर ओजोन बनाते हैं।

ओजोन का महत्व:-समताप मंडल में ओजोन परत:- यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी (UV) विकिरण को अवशोषित करके पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है।

क्षोभमंडल में ओजोन:- यह एक प्रदूषक है जो वायु प्रदूषण का कारण बनता है, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में,और इसे “स्मॉग” का एक प्रमुख घटक माना जाता है।

1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी।

CFC(क्लोरोफ्लोरोकार्बन):- CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन (Chlorofluorocarbons) है। यह कार्बनिक यौगिकों का एक समूह है जिसमें कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन परमाणु होते हैं।

CFC का उपयोग रेफ्रिजरेंट(शीतलन),अग्निशमन में किया जाता था। हालांकि, CFCs को ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने के लिए जाना जाता है,इसलिए इनका उपयोग अब कम हो गया है और कई देशों में इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम(UNEP) में सर्वानुमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए।

(2.3.2)- कचरा प्रबंधन (Waste Management):- एक प्रक्रिया है जिसमें कचरे को इकट्ठा करना, परिवहन करना, संसाधित करना और सुरक्षित रूप से निपटाना शामिल है।

इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर कचरे के हानिकारक प्रभावों को कम करना है, साथ ही संसाधनों का संरक्षण करना और सतत विकास को बढ़ावा देना है।

THANKS FOR READING…