CHAPTER-5 || जैव प्रक्रम || LIFE PROCESSES ||

1•1- जैव प्रक्रम क्या है?

1•2- पोषण

1•3- श्वसन वहन

1•4- वहन

1•5- उत्सर्जन

|| INTRODUCTION ||

जैव सजीव होते है।अजैव निर्जीव होते हैं।

सजीव की संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विद्यटित होने लगती है। यदि यह व्यवस्था टूटती है,तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। अत: जीवों के शरीर को अनुरक्षण(Maintenance) की आवश्यकता होती है।

|| 1.1 || TOPIC NO.1 || जैव प्रक्रम क्या है? ||

जैव प्रक्रम:- वह सभी प्रकम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। जैसे- श्वसन,पाचन,उत्सर्जन इत्यादि।

अनुरक्षण कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा जीव के शरीर में बाहर से आती है।

(A)-पोषण(Nutrition):- वह प्रक्रिया है,जिसके द्वारा हम भोजन से आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं और उनका उपयोग करते हैं। या

ऊर्जा के स्रोत को भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं।

(B)-श्वसन(Respiration):- शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है।

(C)-परिवहन(Transportation):-परिवहन का मतलब है, शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पदार्थों का आना-जाना। यह सुनिश्चित करती है कि सभी कोशिकाओं को आवश्यक पोषक तत्व और ऑक्सीजन मिले,और हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाए।

(D)-उत्सर्जन(Excretion):- यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जीव अपने शरीर से हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलते हैं। यह अपशिष्ट शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक क्रियायों के दौरान उत्पन्न होती है।

NOTE:- एक कोशिकीय जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है,अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए,गैसों का आदान-प्रदान करने के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है।लेकिन जब जीव के शरीर का आकार बढ़ता है तब शारीरिक बनावट अधिक जटिल हो जाता है। बहुकोशिकीय जीव में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती। अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं रह सकता।

|| 1.2 || TOPIC NO.2 || पोषण ||

पोषण:-वह प्रक्रिया है,जिसके द्वारा हम भोजन से आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं और उनका उपयोग करते हैं।

जीवों को जीवित रहने तथा शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियायों को संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है।यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है।

उपापचय (Metabolism):- एक जीव के शरीर में होने वाली सभी रासायनिक क्रियायों का योग है,जो जीवित रहने के लिए आवश्यक है।

NOTE:- एंन्जाइम- यह प्रोटीन होते हैं, जो शरीर में रासायनिक प्रतिक्रिया को तेज करने में मदद करते हैं। पाचन में मदद करने वाले एंजाइम में एमाइलेज, पेप्सिन और ट्रिप्सिन आदि शामिल है। एंजाइम को जैव-उत्प्रेरक (Boicatalyst) भी कहा जाता है।

पोषक तत्व(Nutrients):-भोजन में मुख्यतः पांच पोषक तत्व होते है।

1-कार्बोहाइड्रेट(Carbohydrates)

2-वसा(Fats)

3-प्रोटीन(Protein)

4-विटामिन(Vitamins)

5-खनिज(Minerals)

(1) कार्बोहाइड्रेट:- यह कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के मिलने से बनते हैं। यह दो प्रकार का होता है। सरल कार्बोहाइड्रेट जैसे- ग्लूकोस,फ्रक्टोज, लैक्टोज। सरल रूप में यह गन्ना,चुकंदर, खजूर आदि में पाए जाते हैं। जटिल कार्बोहाइड्रेट मंड(Starch) के रूप में आलू,चावल,मक्का,साबूदाना आदि में पाए जाते हैं।

(2) वसा:- वसा का निर्माण कार्बन,हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से होता है, किंतु इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। पशुओं से वसा हमें मक्खन,पनीर, दूध तथा घी के रूप में प्राप्त होता है। नारियल,बादाम,मूंगफली,सरसों,तिलहन आदि इसके वानस्पतिक स्रोत है।

(3) प्रोटीन:- कार्बन,हाइड्रोजन,ऑक्सीजन व नाइट्रोजन प्रोटीन के निर्माण में भाग लेते हैं। प्रोटीन का अणु कई अमीनो अम्लों(Amino Acid) से मिलकर बना बनता है। जंतुओं में प्रोटीन के स्रोत मांस,मछली, दूध,अंडा तथा पनीर आदि है,जबकि वनस्पति जगत में प्रोटीन दालों,गेहूं,मूंगफली,बादाम आदि से प्राप्त होता है।

(4) विटामिन:- यह एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है, इनकी कमी से अपूर्णता रोग(Deficiency Diseases) होते हैं।

विटामिन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं:-

(1)-जल में घुलनशील विटामिन- B,C

(2)-वसा में घुलनशील विटामिन- A,D,E,K

(5) खनिज लवण:- अकार्बनिक खनिज लवण अनेक उपापचययी क्रियाओं के लिए आवश्यक है। यह दांतों और हड्डियों के लिए कैल्शियम तथा फास्फोरस के निर्माण में आवश्यक होता है।

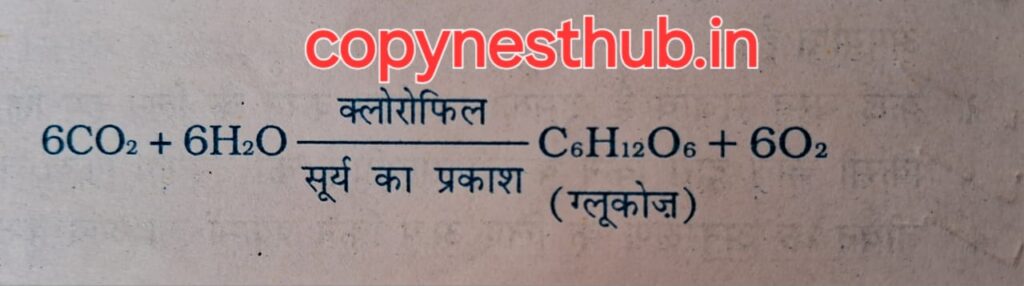

(1.2.1)- स्वपोषी पोषण:- स्वपोषी जैसे-पौधे बाहर से लिए गए पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते, उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है।

स्टार्च(मंड):- यह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट (पॉलीसैकेराइड) है,जो ग्लूकोज अणुओं की एक श्रृंखला से बना होता है।यह पौधों द्वारा ऊर्जा भंडारण के लिए उत्पादित किया जाता है।

प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है:-

क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जाता है।प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करके जल(H2O) को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटित किया जाता है।कार्बन डाइऑक्साइड(CO2) का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन(Reduction)किया जाता है।

अपचयन(Reduction):- एक रासायनिक प्रक्रिया है,जिसमें किसी तत्व या यौगिक में इलेक्ट्रॉन जुड़ता हैं या हाइड्रोजन जुड़ता है या ऑक्सीजन निकलता है,इसे इलेक्ट्रॉन के लाभ के रूप में परिभाषित किया जाता है।

उपचयन(Oxidation):-एक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन खो जाते हैं या किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाता है या हाइड्रोजन निकल जाता है।उदाहरण- लोहे में जंग लगना,किसी इंधन का जलना और श्वसन यह सभी उपचयन प्रक्रिया है।

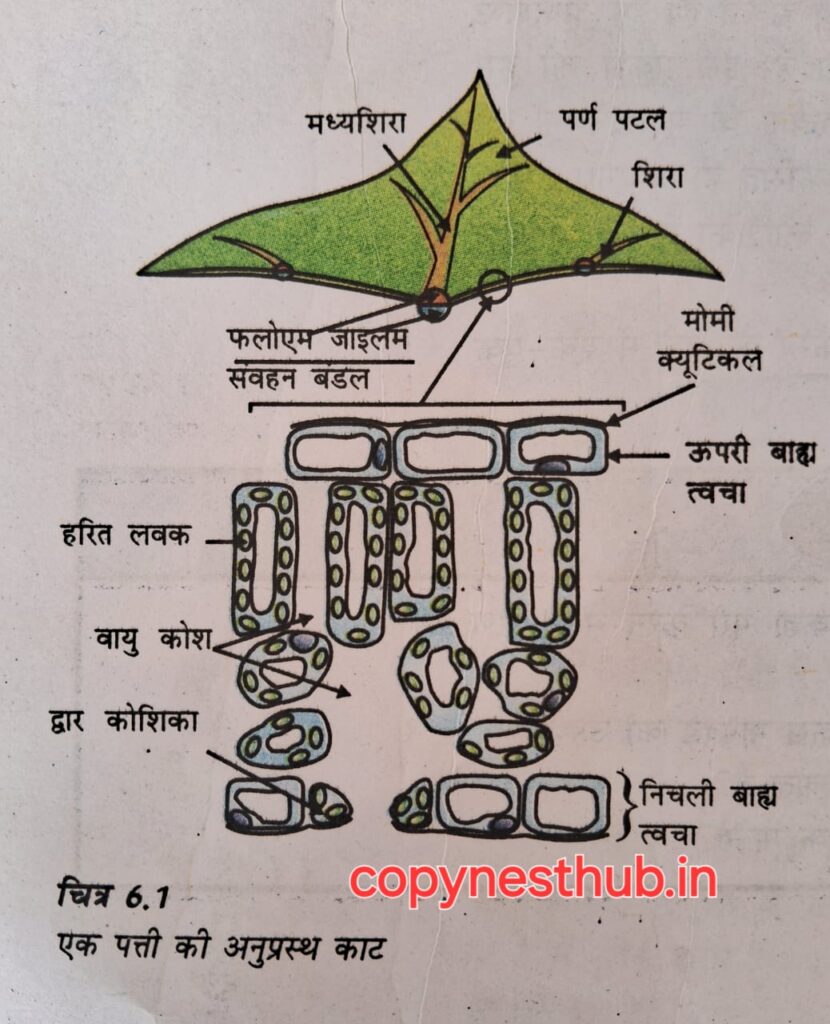

एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करने पर कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। यह हरे बिंदु कोशिकांग हैं, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं,जिसमें क्लोरोफिल होता है।

अनुदैर्ध्य काट:-किसी वस्तु को उसकी लंबाई के समानांतर काटने पर प्राप्त होता है।

अनुप्रस्थ काट:- वस्तु को उसकी लंबाई के लंबवत काटने पर प्राप्त होता है।

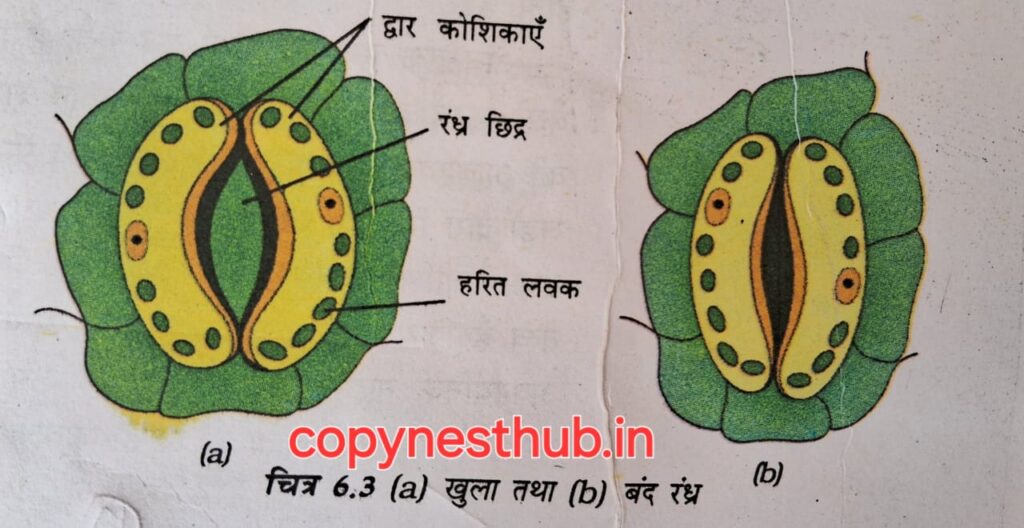

रंध्र(Stomata):- पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं।

प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान-प्रदान रंध्र छिद्र द्वारा होता है।इन छिद्रों से जल की भी हानि होती है,अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है। छिद्रों का खोलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है,तो वह फूल जाती हैं और रंध्र का छिद्र खुल जाता है, इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं,तो छिद्र बंद हो जाता है।

प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी में उपस्थित जल की अवशोषण से करते हैं। नाइट्रोजन,फास्फोरस,लोहा तथा मैग्नीशियम अन्य पदार्थ भी मिट्टी से लिए जाते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है, जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है।

पौधे,नाइट्रोजन को मुख्य रूप से दो रूपों में ग्रहण करते हैं:-

(1)-नाइट्रेट (NO3-):-यह पौधों द्वारा सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला नाइट्रोजन का रूप है।

(2)-अमोनियम (NH4+):-यह रूप भी पौधों द्वारा अवशोषित किया जाता है, लेकिन नाइट्रेट की तुलना में कम मात्रा में।

मिट्टी में,ये आयन मौजूद होते हैं और पौधे इन्हें अपनी जड़ों के माध्यम से अवशोषित करते हैं।

कुछ मामलों में, पौधे कार्बनिक पदार्थों जैसे अमीनो एसिड से भी नाइट्रोजन प्राप्त कर सकते हैं।

नाइट्रोजन का अवशोषण:-पौधे, नाइट्रेट और अमोनियम आयनों को अपनी जड़ों के माध्यम से अवशोषित करते हैं,जो मिट्टी से पानी के साथ-साथ इन पोषक तत्वों को भी अवशोषित करती हैं।

नाइट्रोजन का उपयोग:-एक बार अवशोषित होने के बाद, नाइट्रोजन का उपयोग पौधों द्वारा प्रोटीन, डीएनए, आरएनए और अन्य महत्वपूर्ण जैव-अणुओं के संश्लेषण के लिए किया जाता है।

(1.2.2)– विषमपोषी पोषण:-प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित होता है।भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि विभिन्न प्रकार की हो सकती है।

जीवो द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की अनेक युक्तियां हैं।कुछ जीव भोज्य पदार्थ का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं और तब उसका अवशोषण करते हैं।फफूंद, यीस्ट तथा मशरूम आदि कवक इसके उदाहरण है। अन्य जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है।

कुछ अन्य जीव पौधे और जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। यह पोषण युक्ति अमरबेल,आर्किड,किलनी, जूॅ ,लीच और फीताकृमि जीवो द्वारा प्रयुक्त होती है।

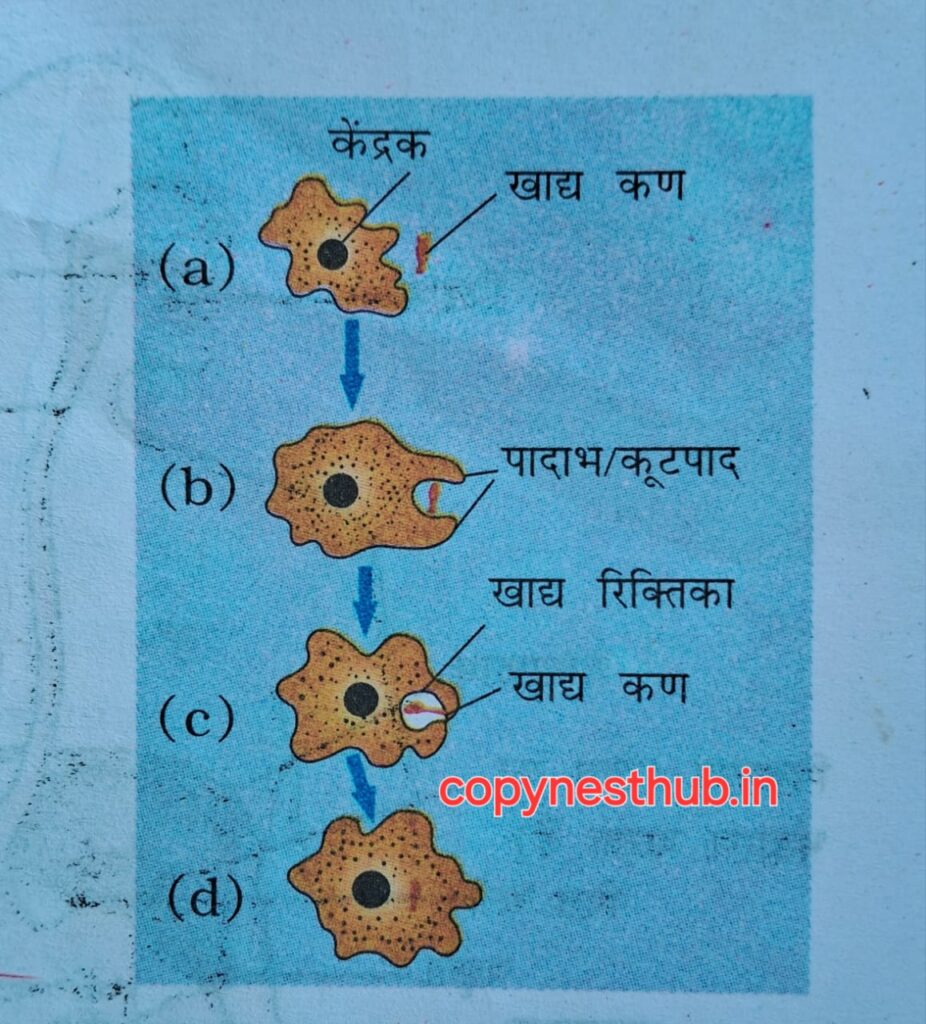

(1.2.3)- जीव अपना पोषण कैसे करते हैं:- भोजन और उसके अंतर्ग्रहण की विधि भिन्न-भिन्न होती है तथा विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी भिन्न-भिन्न है। एक कोशिकीय जीव में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जाता है लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ-साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं।उदाहरण के लिए अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थ में किया जाता है और वह कोशिकाद्रव में विसरित हो जाते हैं। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है।

पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है।इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशेष स्थान से ही ग्रहण किया जाता है।

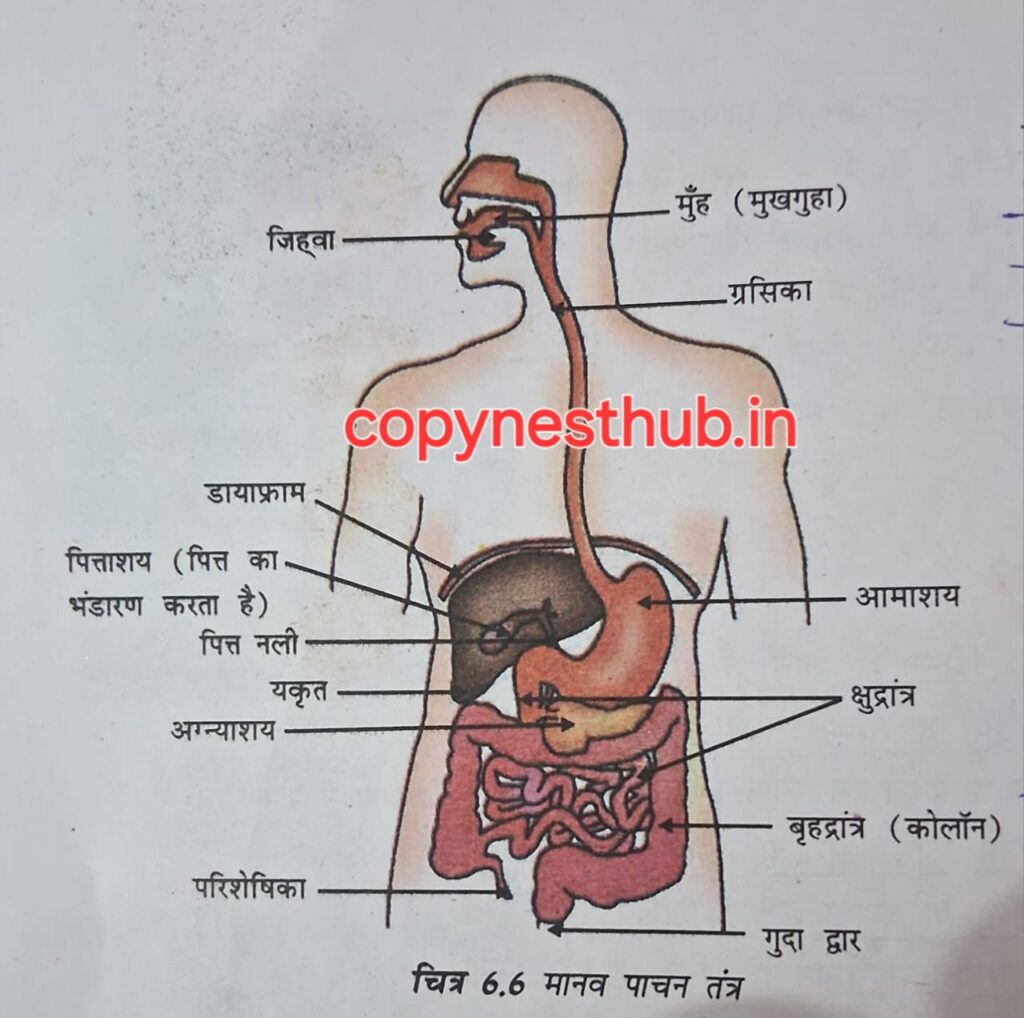

(1.2.4)- मनुष्य में पोषण:- आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली है।

प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रकम से गुजरना होता है,जिससे वह छोटे-छोटे कणों में बदल जाता है।

जब भी हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते है,तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यह वास्तव में केवल जल नहीं है,यह लाला ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है,जिसे लालारस या लार कहते हैं। लार में भी एक एंजाइम होता है,जिसे लार एमिलेज कहते हैं।यह मंड(Starch)को शर्करा(Sugar) में खंडित कर देता है। भोजन को चबाने के दौरान पेशीय जीभ भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देती है।

शर्करा(Sugar):- इसे चीनी भी कहा जाता है।यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो खाद्य पदार्थों में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है और इसे खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में भी मिलाया जाता है. यह ऊर्जा का एक स्रोत है और इसे मोनोसैकराइड (जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज) और डाइसैकराइड (जैसे सुक्रोज, लैक्टोज) में वर्गीकृत किया जा सकता है।

शर्करा के प्रकार:-

(1)-ग्लूकोज:- यह एक सरल शर्करा है जो ऊर्जा का एक प्राथमिक स्रोत है और फलों, सब्जियों और शहद में पाया जाता है।

(2)-फ्रुक्टोज:- यह एक और सरल शर्करा है जो फलों, सब्जियों और शहद में पाया जाता है।

(3)-सुक्रोज:– इसे टेबल शुगर भी कहा जाता है,यह ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बना एक डाइसैकराइड है और गन्ने और चुकंदर से प्राप्त होता है।

(4)-लैक्टोज:- यह दूध में पाई जाने वाली एक शर्करा है,जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बनी होती है।

मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका(Oesophagus)द्वारा ले जाया जाता है।अमाशय एक वृहत अंग है,जो भोजन के आने पर फैल जाता है।आमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है।

ये पाचन कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियां के द्वारा संपन्न होते हैं। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्राव करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। समान परिस्थितियों में श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है।

जठर रस:-जिसे गैस्ट्रिक जूस(Gastric juice)भी कहा जाता है,पेट में बनने वाला एक पाचक रस है। यह पेट की दीवारों में मौजूद जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। जठर रस में मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक एसिड (HCl),पेप्सिन और श्लेष्मा (mucus) होते हैं।

जठर रस के मुख्य घटक:-

(1)-हाइड्रोक्लोरिक एसिड (HCl):–

भोजन को अम्लीय बनाता है, जो पेप्सिन को सक्रिय करने और भोजन में मौजूद बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है।

(2)-पेप्सिन (Pepsin):–

यह एक एंजाइम है जो प्रोटीन को छोटे-छोटे पेप्टाइड में तोड़ता है।

(3)-श्लेष्मा (mucus):–

यह पेट की परत को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है और पाचन के दौरान पेट को नुकसान होने से बचाता है।

आमाशय से भोजन अब क्षुद्रांत्र में प्रवेश करता है। क्षुद्रांत्र आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। घास खाने वाले शाकाहारी का सेल्युलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत्र की आवश्यकता होती है। मांस का पाचन सरल है,अतः बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत्र छोटी होती है।

क्षुद्रांत्र कार्बोहाइड्रेट,प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। इस कार्य के लिए यह यकृत तथा अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है और अगन्याशयिक एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है।यकृत से स्रावित पित्त रस इस कार्य को करता है।

अग्नयाशय अगन्याशयिक रस का श्रवण करता है,जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है तथा वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। क्षुद्रांत्र की भित्ति में ग्रंथि होती है,जो आंत्र रस स्रावित करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल,जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोस में तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं।

पाचित भोजन को आंत की भित्ति अवशोषित कर लेती है। क्षुद्रांत्र की आंतरिक स्तर पर अनेक ऊंगली जैसे प्रर्वध होते हैं, जिसे दीर्घरोम कहते हैं। यह अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है,जो भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। यहां इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने,नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है।

बिना बचा हुआ भोजन वृहदांत्र में भेज दिया जाता है, जहां आदि शंकर के दरगाहों इस पद्धति में से जल का अवशोषण कर लेते हैं अन्य पदार्थ गुड़ा द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है।

|| 1.3 || TOPIC NO.3 || श्वसन ||

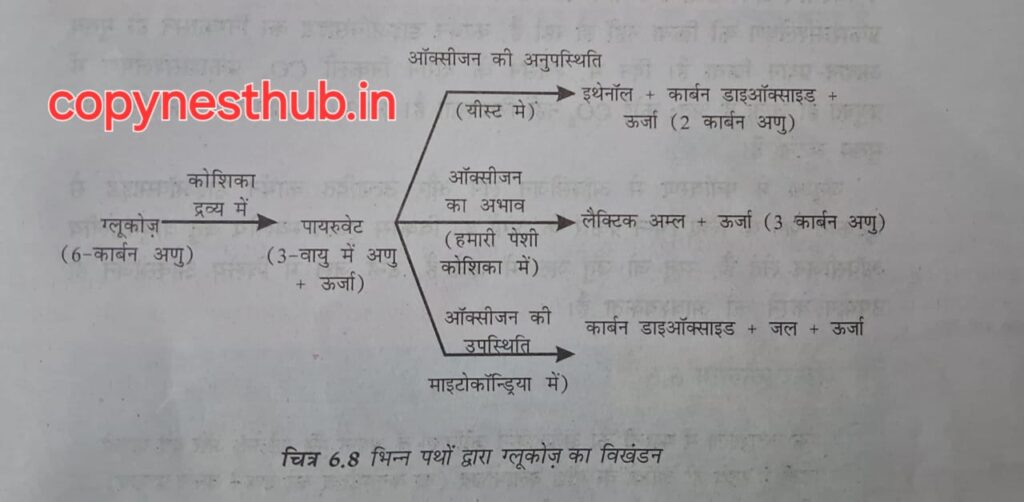

जिन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण पोषण प्रक्रम के लिए होता है,कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती हैं। विविध जीव इसे भिन्न विधियों द्वारा करते हैं:-

कुछ जीव ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को पूर्णत: कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं।

कुछ जीव दूसरे पथ का उपयोग करते हैं, जिनमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होता है।

अवायवीय श्वसन:- यह प्रक्रम वायु की अनुपस्थिति में होता है।

वायवीय श्वसन:- यह प्रक्रम वायु की उपस्थिति में होता है।

वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है।

कोशिकीय श्वसन द्वारा ऊर्जा तत्काल ही एटीपी(ATP) नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है,जो कोशिका की अन्य क्रियायोँ के लिए ईधन की तरह प्रयुक्त होता है। ATP के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है,जो कोशिका के अंदर होने वाली एंडोथर्मिक क्रियायों का परिचालन करती है।

कोशिका में ATP का उपयोग पेशियां के सिकुड़ने,प्रोटीन संश्लेषण,तंत्रिका आवेग का संचरण आदि अनेक क्रियायों के लिए किया जा सकता है।

पौधे गैसों का आदान-प्रदान रंध्र के द्वारा करते हैं। रात्रि के समय जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान-प्रदान क्रिया है। दिन में श्वसन के दौरान निकली कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, अतः कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है। इस समय ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना है।

जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने तथा उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ। स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जो जंतु जल में रहते हैं, उन्हें जल में विलेय ऑक्सीजन की उपयोग करने की आवश्यकता है।

जो जीव जल में रहते हैं, वह जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है, इसलिए जलीय जीवों में श्वास दर स्थलीय जीव की अपेक्षा तेज होती है। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुंचाती है,जहां विलेय ऑक्सीजन रुधिर ले लेता है।

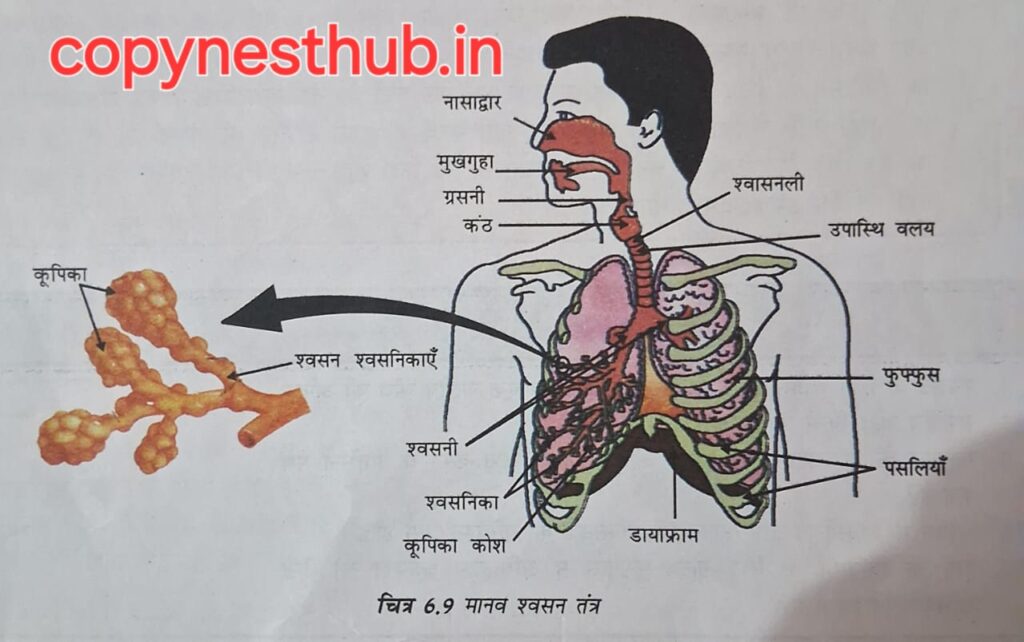

मनुष्य में वायु शरीर के अंदर नासाद्वार द्वारा जाती है। नासाद्वार द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा निष्पंदित हो जाती है,जिससे शरीर में जाने वाली वायु धूल तथा दूसरी अशुद्धियां रहित होती हैं। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है,जो इस प्रक्रम में सहायक होती है। यहां से वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित होती है।

फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना हो जाता है, जिसे कूपिका कहते हैं। कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है,जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है।कोशिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है, जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो हमारी पसलियां ऊपर उठती हैं और हमारा डायाफ्राम चपटा हो जाता है, इसके परिणामस्वरुप वक्षगुहिका बड़ी हो जाती है। इस कारण वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है और विस्तृत कोशिकाओं को भर लेती है। रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कूपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। कूपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कूपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुचाता है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है, फुफ्फुस सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन की अवशोषण तथा और कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है।

जैसे-जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है।उसकी दक्षता कम हो जाती है। फुफ्फुस की वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन उतकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें ऑक्सीजन की कमी है। मानव में श्वसन वर्णक हिमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है।यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं(RBC) में पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है और इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलेय अवस्था में होता है।

|| 1.4 || TOPIC NO.4 || वहन ||

(1.4.1) – मानव में वहन:- रुधिर भोजन,ऑक्सीजन तथा वर्ज्य पदार्थ को हमारे शरीर में वहन करता है। रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है।रुधिर में एक तरल माध्यम होता है,जिसे प्लैज्मा कहते हैं,इनमें कोशिकाएं निलंबित होती हैं।प्लैज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ का विलीन रूप में वहन करता है।ऑक्सीजन को लाल रुधिर कोशिकाएं ले जाती है।बहुत से अन्य पदार्थ जैसे लवण का भी वहन रुधिर द्वारा होता है। अतः हमें एक पंपनतंत्र की आवश्यकता है,जो रुधिर को अंगों को आसपास धकेल सके,नलियों के एक परिपथ की आवश्यकता है,जो रुधिर को सभी ऊतकों तक भेज सके तथा एक तंत्र की जो यह सुनिश्चित करें कि इस परिपथ में यदि कोई टूट-फूट होती है, तो उसकी मरम्मत हो सके।

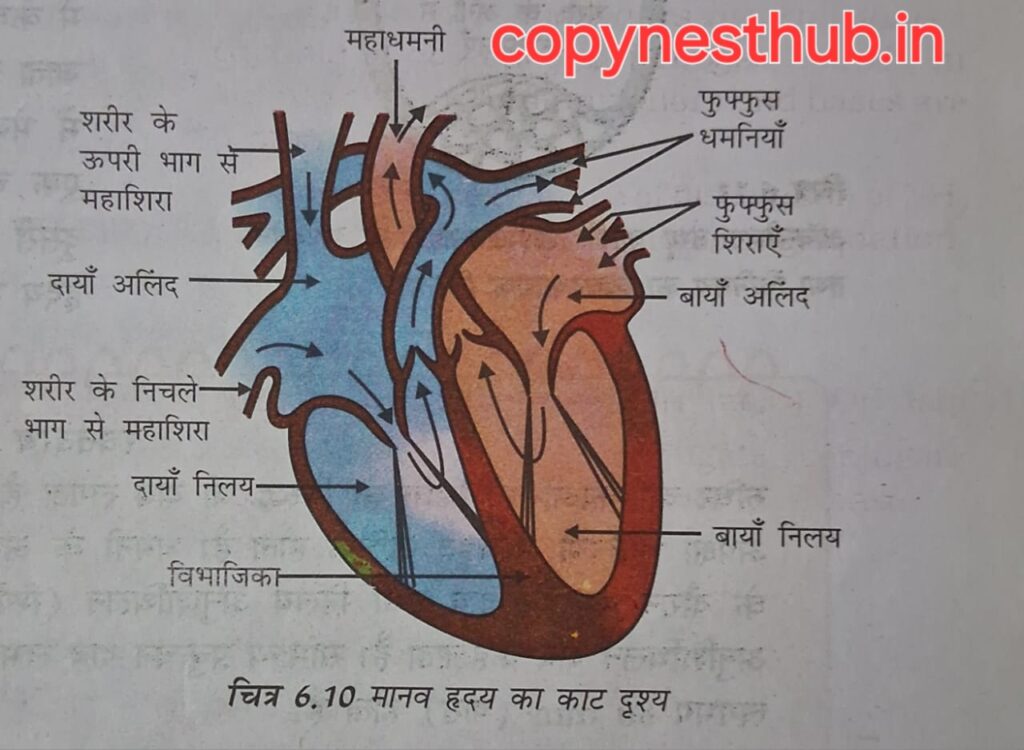

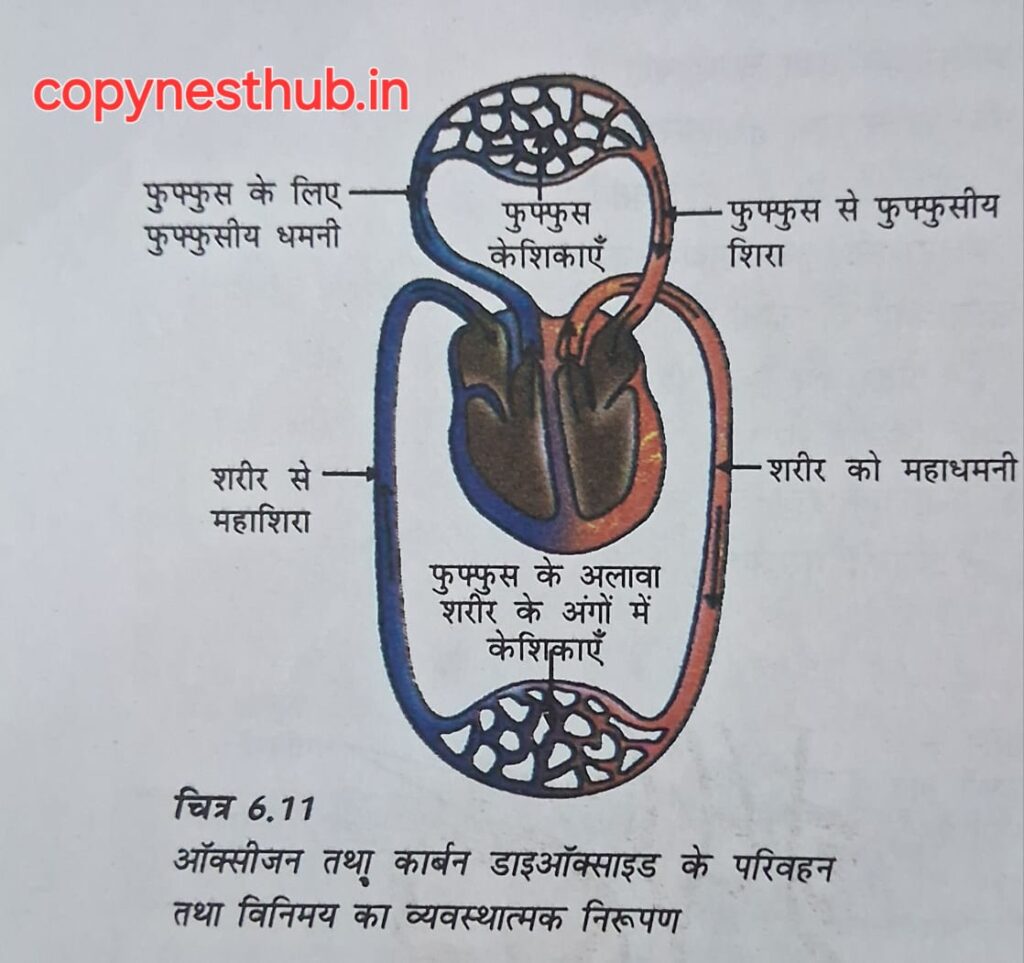

हृदय:- हृदय एक पेशीय अंग है,जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। रुधिर को ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन करना होता है,अतः ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर में मिलने को रोकने के लिए हृदय कई कोष्ठों बँटा होता है।कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है तथा फुफ्फुस से वापस ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय में लाना होता है। यह ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर तब शरीर के शेष हिस्सों में पंप किया जाता है।

ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बाई ओर स्थित कोष्ठ बाया अलिंद में आता है। इस रुधिर को एकत्रित करते समय बायां आलिंद शिथिल रहता है। जब अगला कोष्ठ, बायां निलय फैलता है तब यह संकुचित होता है,जिससे रुधिर इसमें स्थानांतरित होता है। अपनी बारी पर जब पेशीय बायां निलय संकुचित होता है,तब रुधिर शरीर में पंपित हो जाता है।

ऊपर वाला दायां कोष्ठ,दायां आलिंद जब फैलता है तो शरीर से विआक्सीजनित रुधिर इसमें आ जाता है। जैसे ही दायां आलिंद संकुचित होता है, नीचे वाला संगत कोष्ठ,दायां निलय फैल जाता है। यह रुधिर को दाएं निलय में स्थानांतरित कर देता है, जो रुधिर को ऑक्सीजनीकरण हेतु अपनी बारी पर फुफ्फुस में पंप कर देता है।

जब अलिंद या निलय संकुचित होते हैं,तब वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करता है।

NOTE:- आलिंद की अपेक्षा निलय की पेशीय भित्ति मोटी होती है, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है।

फुफ्फुस में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती है:- हृदय का दायां और बायां बटवारा ऑक्सीजनित तथा विआक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक होता है।

मनुष्य में चार कोष्ठ वाला हृदय होता है। जल, स्थलचर या बहुत से सरीसृप जैसे जंतुओं में तीन कोष्ठ वाला हृदय होता है।दूसरी और मछली के हृदय में केवल दो कोष्ठ होते हैं।

दोहरा परिसंचरण:- दोहरा परिसंचरण का अर्थ है कि रक्त हृदय से दो बार गुजरता है,जिससे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन कुशलता से होता है।

मनुष्य और अन्य स्तनधारी तथा पक्षी दोहरे परिसंचरण तंत्र का उपयोग करते हैं।

यह दो मार्गों में होता है:-

(1)-फुफ्फुसीय परिसंचरण (फेफड़ों के माध्यम से)

(2)-प्रणालीगत परिसंचरण (शरीर के बाकी हिस्सों के माध्यम से)

दोहरा परिसंचरण के दो मुख्य मार्ग:-

(1)-फुफ्फुसीय परिसंचरण:

यह हृदय के दाहिने हिस्से से शुरू होता है। ऑक्सीजन रहित रक्त, फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से फेफड़ों में जाता है, जहां यह ऑक्सीजन युक्त हो जाता है।ऑक्सीजन युक्त रक्त, फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से हृदय के बाएं हिस्से में वापस आता है।

(2)-प्रणालीगत परिसंचरण:

यह हृदय के बाएं हिस्से से शुरू होता है। ऑक्सीजन युक्त रक्त,महाधमनी के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों में जाता है,जहां यह ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को छोड़ता है।ऑक्सीजन रहित रक्त, शिराओं के माध्यम से वापस हृदय के दाहिने हिस्से में आता है।

दोहरे परिसंचरण का महत्व:-

यह सुनिश्चित करता है कि शरीर को हमेशा ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से भरपूर रक्त मिले, जो ऊर्जा उत्पादन और शरीर के कार्यों के लिए आवश्यक है।

यह शुद्ध और अशुद्ध रक्त को अलग रखता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति अधिक कुशल होती है।

धमनी में रुधिर वाहिकाएं हैं, जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है।धमनी की भित्ति मोटी तथा लचीली होती है क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब के साथ निकलता है। सिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर इकट्ठा करके वापस हृदय में ले आती हैं। उनमें मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि रुधिर में दाब होता है बल्कि उनमें रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए वाल्व होते हैं।

किसी अंग या ऊतक तक पहुंच कर धमनी छोटी-छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिसमें सभी कोशिकाओं से रुधिर का संपर्क हो।

इन नलिकाओं के तंत्र में रुधिर की हानि प्राकृतिक रूप से कम से कम होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त रक्तस्राव से दाब में कमी आ जाएगी, जिससे पंपिंग प्रणाली की दक्षता में कमी आ जाएगी। इसे रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलेट कोशिकाएं होती हैं, जो पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती हैं।

लसीका:- यह एक रंगहीन तरल पदार्थ है जो लसीका तंत्र में बहता है। यह शरीर के ऊतकों से तरल पदार्थ, प्रोटीन और वसा को इकट्ठा करके,पोषक तत्वों को पहुंचाकर,संक्रमणों से लड़कर और अपशिष्ट को हटाकर शरीर को साफ करने में मदद करता है।

लसीका का महत्व:-

लसीका तंत्र, जिसमें लसीका, लसीका वाहिकाएं और लसीका ग्रंथियां शामिल हैं, शरीर के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य करता है:

(1)-द्रव संतुलन बनाए रखना:

लसीका ऊतकों से अतिरिक्त तरल पदार्थ को इकट्ठा करता है और इसे रक्तप्रवाह में वापस लाता है, जिससे शरीर में द्रव संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है।

(2)-पोषक तत्वों का परिवहन:

लसीका ऊतकों और कोशिकाओं को पोषक तत्वों और वसा को पहुंचाने में मदद करता है

(3)-संक्रमण से लड़ना:

लसीका में लिम्फोसाइट्स (एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका) होते हैं जो संक्रमणों से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

(4)-अपशिष्ट पदार्थों को हटाना:

लसीका शरीर से हानिकारक पदार्थों, जैसे बैक्टीरिया, वायरस और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को इकट्ठा करके उन्हें शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है।

(5)-वसा का अवशोषण:

लसीका पाचन तंत्र से वसा को अवशोषित करने और उन्हें रक्तप्रवाह में पहुंचाने में मदद करता है।

(6)-रोग प्रतिरोधक क्षमता:

लसीका तंत्र,जिसमें लसीका ग्रंथियां शामिल हैं, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो संक्रमणों और बीमारियों से लड़ने में मदद करता है।

लसीका और लसीका तंत्र शरीर के स्वास्थ्य और भलाई के लिए आवश्यक हैं, जो द्रव संतुलन बनाए रखने, पोषक तत्वों का परिवहन करने, संक्रमणों से लड़ने और अपशिष्ट पदार्थों को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

(1.4.2) – पादपो में वहन:- पौधों के लिए नाइट्रोजन,फास्फोरस तथा दूसरे खनिज लवणों के लिए मृदा निकटतम तथा प्रचुरतम स्रोत है,इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा जो मृदा के संपर्क में रहते हैं, किया जाता है।

पादपो को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा वह अपेक्षाकृत धीमी वहन तंत्र प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं।

जाइलम जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, दूसरा फ्लोएम पत्तियों से जहां प्रकाशसंश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं,पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है।

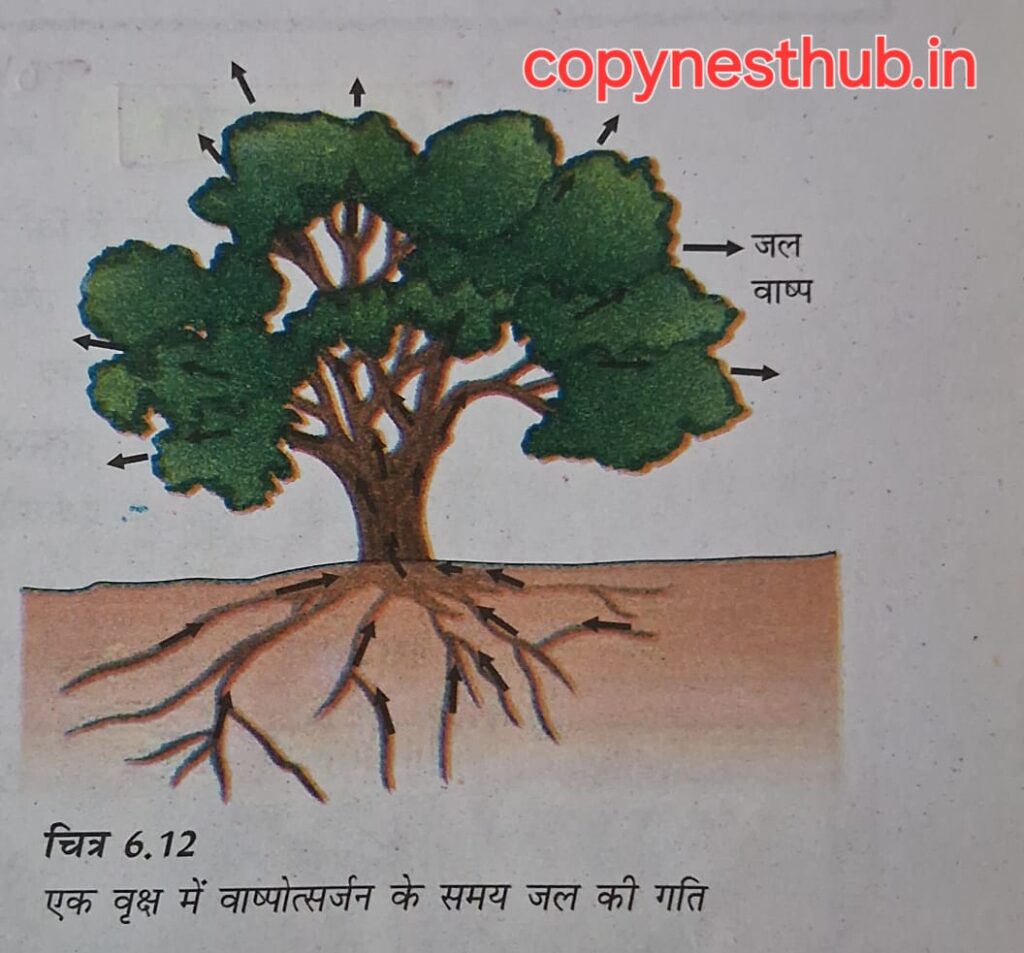

वाष्पोत्सर्जन:-पादप के द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन कहलाती है।

वाष्पोत्सर्जन ताप के नियमन में भी सहायक है।

|| 1.5 || TOPIC NO.5 || उत्सर्जन ||

उत्सर्जन:-वह जैव प्रक्रम जिसमें हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थ का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है।

विभिन्न जंतु इसके लिए विविध युक्तियां करते हैं। जटिल बहुकोशिकीय जीव इस कार्य को पूरा करने के लिए विशिष्ट अंगों का उपयोग करते हैं।

(1.5.1)- मानव में उत्सर्जन:-

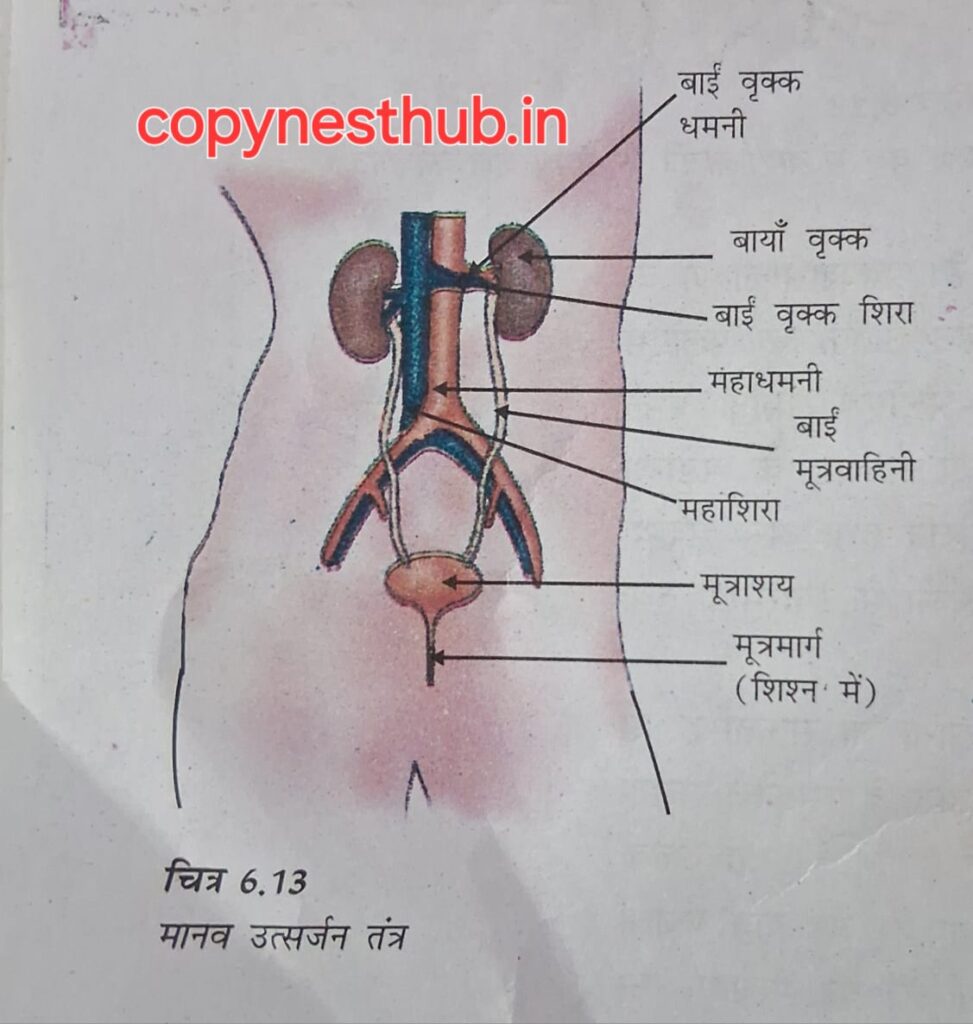

मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क,एक मूत्र वाहिनी,एक मूत्राशय तथा एक मूत्रमार्ग होता है। वृक उदर में रीड़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। वृक में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है, जहां यह तब तक एकत्र रहता है जब तक मूत्र मार्ग से यह निकल नहीं जाता।

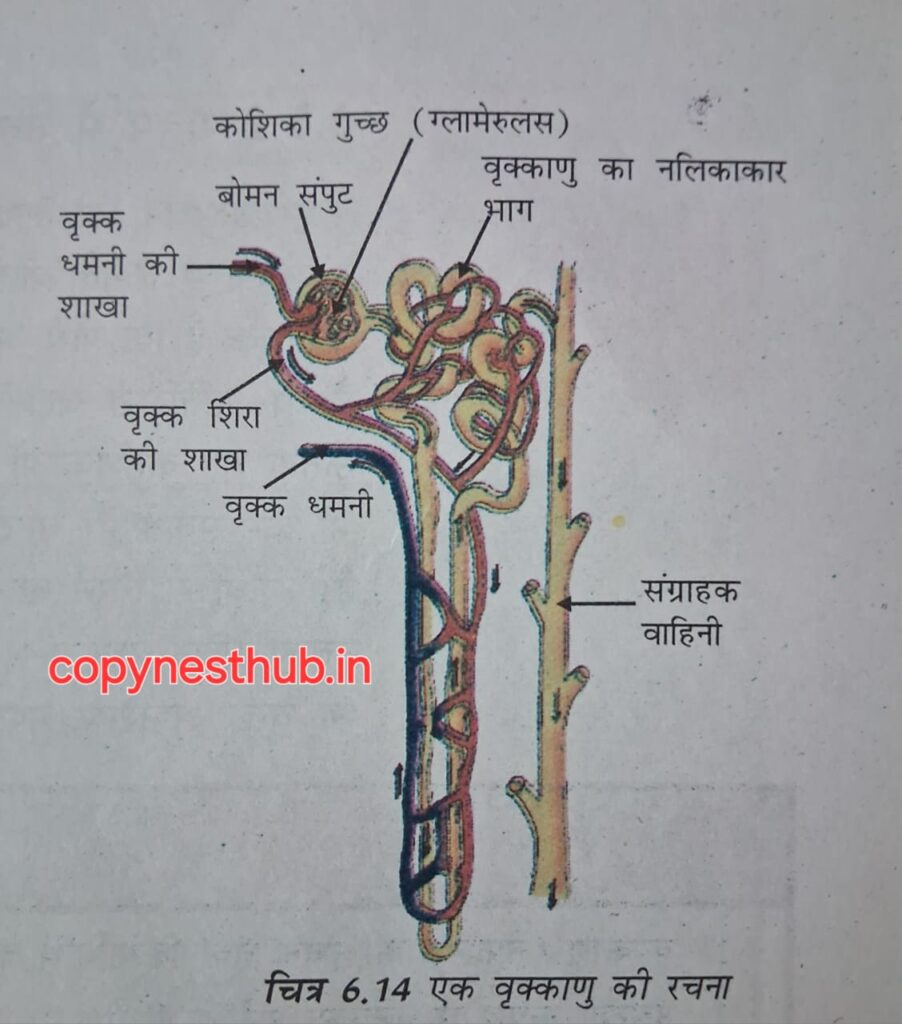

प्रत्येक वृक्क में ऐसे अनेक निषयंदन एकक होते हैं,जिन्हें वृक्काणु (नेफ्रॉन) कहते हैं। यह आपस में निकटता से पैक रहते हैं।

प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका, मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। मूत्राशय में मूत्र भंडारित रहता है जब तक की फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग द्वारा उसे बाहर न कर दे। मूत्राशय पेशीय होता है अत: यह तांत्रिक नियंत्रण में है,परिणामस्वरुप हम प्राय: मूत्र निकासी को नियंत्रित कर लेते हैं।

(1.5.2)- पादप में उत्सर्जन:-

पादप उत्सर्जन के लिए जंतुओं से बिल्कुल भिन्न युक्तियां प्रयुक्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन भी अपशिष्ट उत्पाद कहीं जा सकती है।

पादपो में बहुत से ऊतक मृत कोशिकाओं के बने होते हैं और वह अपने कुछ भागों जैसे पत्तियां का क्षय भी कर सकते हैं।बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रितिका में संचित रहते हैं। पौधे से गिरने वाली पत्तियां में भी अपशिष्ट उत्पाद संचित रहते हैं। अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। पादप भी कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित करते हैं।

THANKS FOR READING…

- ENERGY FLOW IN ECOSYSTEM

- OZONE LAYER AND HOW IT IS GETTING DEPLETED?

- UNIT

- FOOD CHAIN

- BRANCHES OF SCIENCE